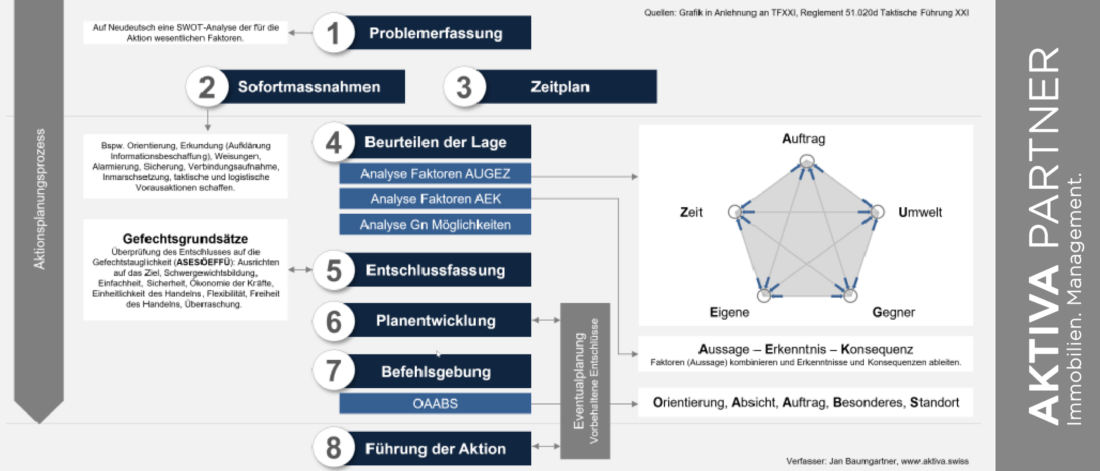

Taktische Führung – Aktionsplanung

[HIER] klicken um die Grafik in der vollen Auflösung zu öffnen!

Der Aktionsplanungsprozess der Schweizer Armee basiert auf Jahrhunderte alte Literatur und Erfahrungswerte und wird neben der Armee täglich durch Blaulichtorganisationen geschult und eingesetzt, Polizei, Feuerwehr und Spitäler trainieren diese Mechanik ein, um in einer Notsituation bestmöglich zu bestehen. Am einfachsten orientieren Sie sich am grafischen Modell, drucken dieses aus und Planen Ihren nächsten Einsatz oder Ihr privates Vorhaben nach diesem bewährten Modell.

1. Schritt Problemerfassung

Eine Problemstellung ergibt sich aufgrund eines neuen Auftrags, einer allgemein gehaltenen, wenig präzisierten Aufgabenzuweisung, zusätzlicher Befehle und Weisungen, einer Lageveränderung, die in Kenntnis der Absicht des vorgesetzten Kommandanten zum Handeln zwingt, des Erkennens bisher nicht beachteter Lösungsmöglichkeiten (Chancen) oder Gefahren bei der Erfüllung eines erhaltenen Auftrages.

Die Problemerfassung bedeutet eine erste Auseinandersetzung mit einem auftretenden Problem. Das richtige Erfassen einer Aufgabe und das Erkennen der Teilprobleme bilden die grundlegende Voraussetzung zum Erfüllen jeder Aufgabe. Die Methodik der Problemerfassung umfasst drei Teilschritte:

1. Problementdeckung

In dieser Phase wird die Frage geklärt, worum es in der aktuellen Situation geht, in welchem Rahmen und unter welchen Zeitverhältnissen gehandelt werden muss. Bei klar formulierten Aufträgen, begleitet von einer umfassenden Orientierung über die Situation und die Absicht der vorgesetzten Kommandostelle, ist die Problemstellung relativ rasch erkennbar. Bei Lageveränderungen im Rahmen laufender Aktionen bedeutet die Problementdeckung eine Suche nach Chancen und Risiken. Die eigene Aufgabe ist selbst zu definieren.

2. Problemklärung

Die Phase der Problemklärung hat zum Ziel, sich einen Überblick über die wesentlichen Aspekte der gestellten Aufgabe zu verschaffen und eventuelle Teilprobleme zu erkennen.

3. Problembeurteilung

In der Phase der Problembeurteilung ist die organisatorische Zuständigkeit zu ermitteln, sowie Bedeutung und Dringlichkeit festzulegen. Zeitdruck verlangt nach Prioritätensetzung.

Resultate der Problemerfassung sind die Aufgabenumschreibung: klare, kurze Beschreibung der Aufgaben, Auslegung von Ziel und Zweck der Aufgaben, Beschrieb von Teilaufträgen und Dringlichkeiten, sowie die Handlungsrichtlinien des militärischen Führers: erste Lösungsansätze, zu beachtende Auflagen.

2. Schritt Sofortmassnahmen

Sofortmassnahmen werden sowohl nach der Problemerfassung als auch während der nachfolgenden Führungstätigkeiten getroffen. Sie dürfen weder dem Entschluss vorgreifen, noch die Entschlussfreiheit einschränken. Sofortmassnahmen haben zum Zweck, die zur Verfügung stehende Zeit optimal zu nutzen, die Dauer zur Vorbereitung einer Aktion zu verkürzen, mehr Zeit für eine angemessene Beurteilung der Lage zu gewinnen, die nachfolgenden Führungsebenen so rasch wie möglich in die Entscheidfindung einzubeziehen.

Sofortmassnahmen können Anordnungen in folgenden Bereichen umfassen Zur Beschleunigung und Verbesserung der Entschlussfassung der eigenen und der nachfolgenden

Führungsebene: Orientierung (Situation, erhaltener Auftrag usw.), Erkundung, Aufklärung, Informations- und Nachrichtenbeschaffung, Weisungen für die Befehlsgebung (Zeitpunkt, Ort, Art und Inhalt der Befehlsgebung.

Zur Wahrung bzw. Erhöhung der Handlungsfreiheit: Alarmierung (Erhöhung der Bereitschaftsgrade), Sicherung (Schutz vor Überraschung), Verbindungsaufnahme, Inmarschsetzung bzw. Anhalten von Verbänden, taktische und logistische Vorausaktionen. Sofortmassnahmen, die unterstellte Verbände betreffen, werden durch Vorbefehle angeordnet.

Beispiele Sofortmassnahmen: Orientierung, Erkundung (Aufklärung Informationsbeschaffung), Weisungen für die Befehlsausgabe, Alarmierung, Sicherung, Verbindungsaufnahme, Inmarschsetzung, Taktische und logistische Vorausaktionen schaffen.

3. Schritt Zeitplanung

Die Zeitplanung umfasst das Erarbeiten einer Vorstellung über den Zeitbedarf und den zur Verfügung stehenden Zeitraum für die Einsatzplanung und Durchführung einer Aktion. Der Zeitplan: muss nach dessen Erstellung laufend der Lage angepasst werden, liefert Erkenntnisse über den Vorbereitungsgrad einer Aktion, legt fest, zu welchem Zeitpunkt die einzelnen Tätigkeiten abgeschlossen sein müssen.

Insbesondere geht es darum festzuhalten: wieviel Zeit die unterstellten Führer zur Bearbeitung benötigen, wann die Unterstellten spätestens im Besitz der Produkte sein müssen, wieviel Zeit für die Übermittlung der Produkte benötigt wird, wieviel Zeit für Entschlussfassung und Vorbereitung der Produkte zur Verfügung steht.

Viertelregel. Für die Erstellung des Zeitplanes wird in der Regel das Planungsprinzip der «Viertelregel» angewendet: Pro Führungsebene wird ein Viertel der (noch) zur Verfügung stehenden Planungszeit

für die Einsatzplanung vorgesehen. Der Kommandant wirkt dahin, dass die eingesetzte Truppe zur Vorbereitung der Aktion genügend Zeit zur Verfügung hat und er nicht zuviel für sich beansprucht. Zeitverhältnisse und Dringlichkeit bestimmen massgeblich Art, Form und Umfang der Produkte und in welchem Masse die Nachrichtenbeschaffung möglich ist. Der Zeitbedarf für die einzelnen Schritte einer Aktion lässt sich in der Regel nur abschätzen. Die Festlegung von Zeiträumen (für einen Ausführungsschritt zur Verfügung stehende Zeit) ist

dabei nicht beliebig kürzbar.

Voraussetzungen zur Zeitplanung sind: Kenntnis der momentanen Leistungsfähigkeit der Mittel (personell, materiell, Bereitschaftsgrad), Kenntnis der Voraussetzungen zum optimalen Mitteleinsatz, realistische Einschätzung nicht beeinflussbarer Faktoren (Umwelt, gegnerische Lage, Kompetenzbereiche Dritter usw.). Für die Durchführung schwieriger oder komplexer Aktionen können meistens nur der Beginn, nicht aber die Dauer und der Abschluss genau festgelegt werden. Oft ist es daher notwendig, Reservezeit einzuplanen. Termine werden festgelegt mit Hilfe von Limiten bzw. Zeitpunkten («Deadlines»), Zeiträumen / Grössenordnungen, Prioritäten / Minimalleistungen.

4. Schritt Beurteilung der Lage

Die Beurteilung der Lage geht analytisch von einer Sammlung von Aussagen (Fakten) aus, verdichtet diese zu Erkenntnissen und leitet daraus handlungsorientierte Konsequenzen ab. Die Produkte der Beurteilung der Lage sind die Konsequenzen, die gefährlichste oder wahrscheinlichste und weitere gegnerische Möglichkeiten. Die für den Entschluss bestimmenden Aussagen müssen in Form von messbaren, quantifizierbaren oder beschreibbaren Fakten definiert werden.

1. durch die AEK Analyse

Analyse der gesammelten Fakten mit dem AEK Modell (Aussage–Erkenntnis–Konsequenz). Aussagen: Durch die verschiedenen Aussagen sollen hervorgehoben werden die Voraussetzungen, die Auflagen, der Handlungsspielraum. Erkenntnisse: Erkenntnisse liefern die ersten Hinweise auf: Ort und Zeitpunkt des Einsatzes der Mittel, die zu schaffenden Voraussetzungen, die nächsten Planungsschritte. Konsequenz: Konsequenzen sind Leitlinien, die zur Ausarbeitung der verschiedenen Varianten dienen (eigene und gegnerische Möglichkeiten).

2. durch die Analyse der Faktorengruppen (AUGEZ)

Bei allen militärischen Aktionen erfolgt die Analyse nach den folgenden Faktorengruppen:

Auftrag. Der Auftrag bildet unter Einbezug der Absicht des vorgesetzten Kommandanten die Grundlage für die Analyse folgender Faktoren: Bedeutung der Aufgabe im Gesamtrahmen, erwartete Leistung des Verbandes, Handlungsspielraum, Unterstützung durch die vorgesetzte Kommandostelle.

Umwelt. Umweltfaktoren liefern Erkenntnisse für den Mitteleinsatz und die Aktionsführung des eigenen Verbandes wie auch der gegnerischen Truppen. Umweltfaktoren sind: Gelände, Sicht- und Witterungsverhältnisse, Zivilbevölkerung (zivile Behörden, öffentliche Dienstleistungen). Im Rahmen der Umweltanalyse sind folgende Bestandteile des Geländes zu beurteilen: Ausdehnung und Kammerung, Verkehrsnetz, Geländeform und -bedeckung, Bodenbeschaffenheit und Vegetation, Gewässer, Engnisse und Hindernisse, militärische und zivile Infrastrukturen. Produkte der Umweltanalyse sind das gegnerische und das eigene Schlüsselgelände. Die Beurteilung der Umweltfaktoren im Rahmen von Existenzsicherungsoperationen erfordert eine vertiefte Analyse von z.B. physischen Kräften (Natur- oder zivilisationsbedingte Katastrophen), soziale Gruppierungen (Innere Sicherheit, Schutz gegen Terrorismus, Flüchtlingsströme).

Gegnerische Mittel. Die Analyse der gegnerischen Mittel (im Rahmen von subsidiären Sicherungseinsätzen als Gegenseite bezeichnet) umfasst die Beurteilung: ihres Zustandes, ihrer Verfügbarkeit, ihrer Wirksamkeit, in Raum und Zeit. Die qualitativen und quantitativen Aussagen zu: Führungsunterstützung und Aufklärung, Kampfmitteln, Kampfunterstützungsmitteln, logistische Mitteln, Besonderem (Moral, Disziplin, Ausbildungsstand, Führungsqualität, Einsatzerfahrung, Ausrüstung, Einsatzverfahren) liefern, zusammen mit Umwelt und Zeitverhältnissen, Schlussfolgerungen zur eigenen und zur gegnerischen Kampfführung.

Eigene Mittel. Die Analyse der eigenen Mittel erfolgt nach gleichen Gesichtspunkten wie die Analyse der gegnerischen Mittel. Der Vergleich zwischen gegnerischen und eigenen Mitteln ergibt Erkenntnisse über den effektiven Kampfwert in der jeweiligen Lage und lässt somit Folgerungen für die Bestimmung der gegnerischen und eigenen Schlüsselverbände bzw. den entsprechenden Mitteleinsatz und die Aktionsplanung zu.

Zeitverhältnisse. Der Faktor Zeit bedeutet in allen Aktionen für alle Bereiche der Führungstätigkeiten die umfassende Einschränkung. Die Analyse der Zeitverhältnisse lässt erkennen, wann gegnerische Kräfte zur Wirkung kommen können oder wie sich eine Lage in einem bestimmten Zeitraum verändern könnte, wann eigene Mittel zum Einsatz gelangen können, inwieweit Ziele und Aufgaben zeitlich fixiert werden können.

3. durch die Modellierung von gegnerischen Möglichkeiten

Die Darstellung von gegnerischen Möglichkeiten (Möglichkeiten der Gegenseite bzw. Lageentwicklungsmöglichkeiten) enthält: das Potenzial (Stärken und Schwächen) des Gegners oder (günstige und ungünstige) Lageentwicklungen, die möglichen gegnerischen Ziele (Absichten), den möglichen Kräfteansatz in Raum und Zeit.

Die Schwachstellen des Gegners sind zu definieren und hervorzuheben. Sofern keine Indizien vorhanden sind, werden die gegnerischen Möglichkeiten auf ihre Gefährlichkeit untersucht: Die gefährlichste gegnerische Möglichkeit ist jene, die die Erfüllung des eigenen Auftrages am raschesten und nachhaltigsten in Frage stellt Die wahrscheinlichste gegnerische Möglichkeit entwickelt sich aus der Analyse tatsächlich festgestellter Anzeichen.

Die notwendigen Informationen und Indizien sind meistens schwierig zu beschaffen und zu erkennen. Oft sind sie mit Täuschungselementen durchsetzt. Die durch den Kommandanten festgelegte gefährlichste gegnerische Möglichkeit dient als Grundlage zur Erarbeitung der eigenen Möglichkeiten.

Weitere gegnerische Möglichkeiten werden gemäss Handlungsrichtlinien des Kommandanten als Grundlage für die Eventualplanung verwendet.

5.0 Entschlussfassung

Aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen sowie der festgelegten gefährlichsten gegnerischen Möglichkeit werden die eigenen Möglichkeiten (in mehreren Varianten) ausgearbeitet, geprüft und bewertet. Der Kommandant fasst schliesslich den Entschluss. Der Entschluss ist das folgerichtige Resultat der Beurteilung der Lage. Er dient dem Kommandanten als Grundlage zur Erfüllung seines Auftrages und legt klar, wie sein Auftrag erfüllt werden muss. Vom Entschluss ist nicht ohne zwingenden Grund abzuweichen. Eine Änderung ist nur zulässig, wenn eine wesentliche Lageänderung eintritt, das Ziel nicht oder nur unter Inkaufnahme hoher Verluste erreicht werden kann, ein starres Festhalten die Auftragserfüllung gefährden würde, sich Gelegenheiten bieten, den Auftrag auf andere Weise besser oder mit geringerem Aufwand zu erfüllen. Eine klare Darstellung des Entschlusses sowie der Überlegungen, die dazu geführt haben, ermöglichen es den Unterstellten, nach den Grundsätzen der Auftragstaktik zu handeln.

1. Entwicklung eigener Möglichkeiten

Entscheidend ist das Denken in Varianten. Es erlaubt auch bei abgekürzten Entscheidverfahren, Stärken und Schwächen eines Entschlusses zu erkennen und umfasst die Entwicklung

von Möglichkeiten hinsichtlich der Ausnutzung der Kräfte, des Raumes, der Zeit und der Information. Die Anzahl der auszuarbeitenden Varianten wird durch die zur Verfügung stehende Zeit, die

Bearbeitungskapazität des Kommandanten, die Komplexität der Aufgaben sowie den Handlungsspielraum bestimmt. Sie sollen die wesentlichen Aufgaben beschreiben, das Schwergewicht herausschälen, eine effiziente Führung ermöglichen, die Waffenwirkungen und die logistischen Bedürfnisse einbeziehen.

Jede Möglichkeit umfasst Stärken und Schwächen. Die Prinzipien zur Verwendung von Kräften (allgemeine Prinzipien der Gefechtsführung, Grundsätze für den gefechtstechnischen Einsatz

der Waffen usw.) dienen dazu, die richtigen Fragen zu stellen. Dadurch lässt sich erkennen, welche Besonderheiten die verschiedenen Varianten auszeichnen und wo ihre Stärken und Schwächen liegen.

Zur Analyse der Varianten können je nach zur Verfügung stehender Zeit und beabsichtigter Bearbeitungstiefe verschiedene Überprüfungstechniken angewendet werden, wie Variantenprüfung, Kriegsspiel, Simulationen, Truppenübungen, Risikomanagement.

2. Varianten

Bei der Variantenprüfung werden folgende Gesichtspunkte untersucht: Angemessenheit: Kann der Auftrag erfüllt werden? Entspricht sie der Absicht des Kommandanten? Befolgt sie die Weisungen/ Handlungsrichtlinien des Kommandanten und die Legalität? Ist sie auf das Ziel ausgerichtet? Machbarkeit: Sind die personellen Mittel ausreichend (Bestand, Qualität der Truppe, Moral, Gesundheit, Disziplin, Ausbildungsstand und Ausrüstung)? Tragbarkeit: Selbst wenn angebracht und machbar, ist sie in Bezug auf Verluste tragbar (Personal, Zeit, Material, Gelände, Zivilbevölkerung)? Exklusivität: Unterscheidet sie sich von den anderen Varianten? Eine echte Variante unterscheidet sich in Bezug auf die Verwendung der Reserven, die Organisation, das Schwergewicht. Vollständigkeit: Beantwortet sie die Fragen Wann, Wer, Was, Wo, Wie?

Der Kommandant bestimmt die Kriterien und deren Gewichtung für die Bewertung der Varianten. Diese Entscheidkriterien gründen auf den allgemeinen Grundsätzen der Gefechtsführung und/oder ausgewählten Kriterien aus der Beurteilung der Lage. Der Kommandant kann nötigenfalls weitere Kriterien festlegen. Die Auswahl dieser Kriterien ist ein wesentlicher Kommandoakt. Bei der Bewertung der Varianten sind folgende Entscheidkriterien grundsätzlich zu berücksichtigen: vorteilhaftes Kräfteverhältnis (Berücksichtigung des Kampfwertes der Verbände, Minimierung der eigenen Verluste), Schwierigkeitsgrad der Aktion (Risikograd des Gelingens), Beachtung der Doktrin bzw. der Einsatzverfahren, Konzentration auf die gegnerischen Schwachpunkte, Grad der Handlungsfreiheit, Zeitverhältnisse.

3. Entschluss, Absicht

Die Gewichtung der verschiedenen Kriterien führt zum Entschluss. Es muss entschieden werden, ob sich der Entschluss auf die gefährlichste oder wahrscheinlichste gegnerische Möglichkeit bezieht. Der Entscheidträger ist sich bewusst, dass jeder Entschluss Schwächen und Risiken in sich birgt – in den meisten Fällen infolge nicht weiterverfolgter Konsequenzen in der Beurteilung der Lage. Der Kommandant wählt eine der erarbeiteten Varianten. In der Folge muss dieser Entschluss in Form einer Absicht formuliert werden. Die Absicht legt fest, wie der Kommandant den Auftrag erfüllen will, beschreibt den räumlich-zeitlichen Ablauf der Aktion, regelt die Zusammensetzung und das Zusammenwirken von Teilkräften und Unterstützungsmitteln und bestimmt dadurch das Handeln aller Beteiligten während der ganzen Dauer der Aktion. Die Absicht ermöglicht den Unterstellten, das Ziel der Aktion zu erkennen. Sie richtet alle beteiligten Kräfte auf das gemeinsame Ziel aus und lässt diese ihre Aufgabe im Gesamtrahmen erkennen. Die nicht berücksichtigten Varianten dienen als Grundlage für die Eventualplanung (vorbehaltene Entschlüsse).

4. Überprüfung des Entschlusses (ASESÖEFFÜ)

Die Gefechtsgrundsätze sollten beigezogen werden, um den Entschluss auf die Gefechtstauglichkeit hin zu prüfen. Ausrichten auf das Ziel, Schwergewichtsbildung, Einfachheit, Sicherheit, Ökonomie der Kräfte, Einheitlichkeit des Handelns, Flexibilität, Freiheit des Handelns, Überraschung.

6.0 Planentwicklung

Die Planentwicklung dient der Erstellung des Einsatzplanes. Der Einsatzplan ist die grafischtextliche Darstellung der Absicht. Jeder Einsatzplan beinhaltet Schwächen und Risiken. Im Verlaufe einer ungünstigen, im Entschluss nicht berücksichtigten Lageentwicklung, kann der militärische Führer daher gezwungen sein, den Einsatzplan abzuändern oder zu ergänzen. Aufgrund von Szenarien können vorbehaltene Entschlüsse gefasst und vorbereitet werden. Damit lässt sich – beim tatsächlichen Eintreffen einer solchen Situation – ein Zeitgewinn für die Anpassung oder Ergänzung des laufenden Einsatzes erzielen.

Eventualplanung. Die Lage kann sich während einer Aktion günstig oder ungünstig entwickeln und Änderungen sowie Ergänzungen erfordern. Schon während der Planungsphase werden im Rahmen der Eventualplanung durch die Annahme veränderter Faktoren der Beurteilung der Lage mögliche Anpassungen des Grundentschlusses aufgezeigt. Der Begriff Eventualplanung fasst die vorbehaltenen Entschlüsse zusammen.

Die Techniken der Analyse der Varianten sind die Werkzeuge, mit denen während der Planungsphase auch die Eventualplanung überprüft werden kann. Diese ermöglichen weniger Zeitverlust, erfolgreiche Beherrschung von Lagen, die den Auftrag gefährden können, Chancennutzung, Wahrung der Handlungsfreiheit während der Aktion.

Vorbehaltene Entschlüsse beinhalten im Besonderen: Änderung der Unterstellungs- und Unterstützungsverhältnisse, Optionen in der räumlichen und zeitlichen Disposition der Kräfte (Änderung von Aufgaben, Angriffszielen, Zeiten, usw.), Einsatz von Reserven.

Vorbehaltene Entschlüsse können Änderungen unterworfen sein. Um jede Verwirrung – namentlich auf den unteren Führungsebenen – zu vermeiden, sind vorbehaltene Entschlüsse deutlich vom Grundentschluss zu trennen. Vorbehaltene Entschlüsse beeinflussen die Nachrichtenbeschaffung namhaft, da ihr Erfolg von der rechtzeitigen Auslösung abhängt. Reserveverbände bereiten sich in der Regel auf mehrere Entschlüsse der Eventualplanung der vorgesetzten Kommandostelle vor.

7.0 Befehlsgebung (OAABS)

Befehlsgliederung. Befehle gliedern sich grundsätzlich in Orientierung, Absicht, Aufträge, Besondere Anordnungen, Standorte der Führungseinrichtungen. Mündliche oder schriftliche Befehlsgebung? Die mündliche Befehlsgebung zeichnet sich durch folgende Vorteile aus: sie lässt die Absicht des Kommandanten am klarsten erkennen, sie erlaubt dem Kommandanten, Situation und Entschluss zu erläutern und zu begründen, sie gibt Gelegenheit zu gegenseitigen Absprachen, sie trägt zum besseren Verständnis bei. Bis und mit Ebene Truppenkörper ist die mündliche Befehlsgebung die Regel. Die schriftliche Befehlsgebung bestätigt oder ergänzt die mündliche Befehlsgebung.

1. Orientierung

Es geht darum, dem Empfänger das für die Auftragserfüllung relevante Umfeld (Ereignis, Situation der eigenen Verbände sowie die potenzielle Lageentwicklung) zu erläutern. Die Auffassung des Kommandanten über den Gegner soll zum Ausdruck bringen, welches die gefährlichste oder die wahrscheinlichste Entwicklungsmöglichkeit ist, mit der er rechnet und auf welchen Tatsachen und Annahmen sie beruht.

Die Orientierung umfasst in der Regel: Situationen, mögliche Lageentwicklung bzw. Möglichkeiten des Gegners, erhaltener Auftrag oder die selbstgesetzten Ziele sowie die Struktur der Aufgabe, die zur Verfügung stehenden Mittel, Situation, Aufträge und Aktivitäten benachbarter oder im gleichen Einsatzraum operierender Verbände, Beschreibung des Endzustandes der Aktion der vorgesetzten Führungsebene.

2. Absicht

Die Absicht ist der zentrale Teil des Befehls. Durch sie gibt der Kommandant seinen Entschluss bekannt. Sie ermöglicht es den Unterstellten, das Ziel einer Aktion und die Zusammenhänge der einzelnen Teilaktionen zu erfassen sowie die Koordination der Einsatzunterstützung zu erkennen. Der Kommandant erläutert in der Regel grafisch dargestellt seinen Entschluss und gibt die wesentlichen Überlegungen, die zu seinem Entscheid geführt haben, bekannt. Der Einsatzplan wird gedanklich durchgearbeitet, sodass jeder Unterführer mit seiner Aufgabe vertraut ist und seine Funktion im Rahmen des Ganzen optimal wahrnehmen kann. Dadurch wird die Voraussetzung geschaffen, in veränderten Situationen nach den Grundsätzen der Auftragstaktik im Sinne des Vorgesetzten zu handeln.

3. Aufträge

Die Formulierung der Aufträge richtet sich nach folgenden Grundsätzen: Nach den Prinzipien der Auftragstaktik ist den Unterstellten maximale Handlungsfreiheit einzuräumen. Oft kann nur der erste einer Reihe von Ausführungsschritten befohlen werden. Vor allem bei länger dauernden Aktionen wird durch die gestaffelte Befehlsgebung mit Teilaufträgen die Flexibilität erhöht und die Handlungsfreiheit gewährleistet. Der Auftrag legt das Ziel oder die Gesamtleistung eines Verbandes fest, er wird nach folgenden Kriterien weiter oder enger gefasst: Ungewissheit der Situation, Komplexität der Aufgabe, Dauer der Aktion, Qualität und Persönlichkeit des Empfängers, technische Führungskapazität (Einflussmöglichkeiten in der Aktionsführung).

4. Besondere Anordnungen

Durch besondere Anordnungen werden organisatorische und technische Anordnungen, die für alle beteiligten Verbände von Bedeutung sind, geregelt. Diese umfassen alle Bereiche der Kampfunterstützung und der Logistik, Anordnungen über die Konzeption von Information, Befehlsgebung, Kontrollen sowie Einzelheiten, die für das Verhalten und Zusammenwirken der Teilkräfte von Bedeutung sind wie: Bereitschaftsgrade, Integrale Sicherheit, Tarnung, Zeitpläne, Territorialdienstliche Belange, usw.

5. Standorte der Führungseinrichtungen

Der Kommandant gibt bekannt, von wo aus er grundsätzlich eine Aktion zu führen beabsichtigt. Dazu gehören: zeitliche und örtliche Angaben über Kommandoposten, Kommandantenstaffel, Führungsstaffel

usw., vorgesehene Erreichbarkeit des Kommandanten.

8 Führung der Aktion

Man spricht von Aktionsführung, solange der Grundentschluss befolgt wird und Lageveränderungen mit der Auslösung von vorbehaltenen Entschlüssen oder kleinen Anpassungen des Grundentschlusses begegnet werden kann. Der Prozess wird unterbrochen, wenn die gesteckten Ziele nicht erreicht werden. Es ist zum Aktionsplanungsprozess zurückzukehren, wenn die Lage einen neuen Grundentschluss bedingt (z.B. wenn mehrere eigene Schlüsselbereiche vom Gegner getroffen werden). Im Gegensatz zum Aktionsplanungsprozess, welcher ein Mal erfolgt, wird im Aktionsführungsprozess der Zyklus so oft wiederholt als neue Lagen über den Prozess der Lagekontrolle eintreffen. Demzufolge sind die Führungs- und Kommandotätigkeiten durch einen hohen Rhythmus geprägt. Es ist unerlässlich, über Nachrichtenquellen zu verfügen, die aktuelle Informationen übermitteln. Der Aktionsführungsprozess läuft grundsätzlich in den gleichen Phasen wie der Aktionsplanungsprozess ab: Problemerfassung, Beurteilung der Lage, Entschlussfassung, Planentwicklung, Befehlsausgabe in der Führung.

Folgeplanung. An jede Aktion schliesst ein neuer Einsatz an. Die Planung dieses neuen Einsatzes basiert auf dem angenommenen Zustand am Ende der laufenden Aktion. Folgeplanungen sollen so früh wie möglich an die Hand genommen werden, um das Einsatztempo aufrechtzuerhalten und so den Vorteil der Initiative über den Gegner zu wahren.

Führung der folgenden Aktion. Die Führung der folgenden Aktion erfolgt grundsätzlich nach denselben Prinzipien wie die Führung der Aktion.

Lehren aus Erfahrungen. Erfahrungen und Erkenntnisse werden systematisch erfasst, ausgewertet und dokumentiert, um Lehren daraus zu ziehen. Aufgrund der Auswertung der gesammelten Informationen können im Rahmen einer laufenden Aktion Sofortmassnahmen beschlossen werden. Zudem liefern die erarbeiteten Massnahmen einen wesentlichen Beitrag zur Folgeplanung.

Infobox

Quellen: TFXXI, Reglement 51.020d Taktische Führung XXI

Verfasser: Jan Baumgartner

AKTIVA PARTNER — an Ihrer Seite!

– Immobilienbewertung

– Portfoliodigitalisierung

– Digitales Portfoliomanagement

– Potenzialanalysen/Repositionierung

www.aktiva.swiss

info@aktiva.swiss

+41 44 242 54 54

Hat Ihnen unser Beitrag gefallen? [HIER] können Sie eine Bewertung auf Google abgeben – vielen Dank!